Rodan、ケンタッキー州ルイビル出身のバンドで1994年にアルバムを一枚残し解散。一つの曲の中でスロウコアとハードコアを行き来する同郷Slint直系のポストロック/ポストハードコアにして解散後様々なバンドへと派生。とくにフロントマンであるジェフ・ミューラーが結成したJune of 44では直系のサウンドを鳴らしながらダブやジャズにまで接近し音楽性の幅を広げていきます。このRodan~June of 44、そしてSlintと並びまだポストロックという名もついていなかった時代にその原型と言える音楽をやっていて、後のTortoiseやGaster Del Solといったシカゴ音響派も元を辿るとこのルイビルのシーンへと合流していきます。

同時代のポストロック前夜としてはジャズやエレクトロニカの要素も強いシカゴ音響派と比べると、Rodanに関してはレーベルの大元であるTouch and Goのジャンクロックやポストハードコアの色を強く継承しながら更にスロウコアの繊細さも併せ持っていて、Slintとルーツを共有するマスロック方面への影響力もとてつもなく大きいです。ポストハードコア以降という目線では所謂Dischord以降のDCシーン、American FootballやJoan of Arcといったキンセラ兄弟に端を発するエモ~ポストロック、先のシカゴ音響とはまた別の、ShellacやDon Caballeroとも顔を並べるTouch and Goから見るポストハードコアの亜種して、バンドの主要ディスコグラフィと関連作品を掘り下げていきます。

Rodanが唯一残したオリジナルアルバムにして大名盤。1曲目の「Bible Silver Corner」からとても抒情的で美しいスロウコアから入りポストロックの元祖としての貫禄を見せつけながら、まさか同じバンドとは思えないようなほど高速で破壊的な「Shiner」で獰猛なハードコアへ。たった一枚で解散してしまいまったバントだけどこれがベストアルバムと呼ばれても遜色ないほど名曲しか入っておらず、開幕この2曲の要素が入り混じった切れ味の鋭いジャンクなハードコアと美しくエモーショナルな静→動の展開を流動的なアンサンブルで行き来していて「The Everyday World of Bodies」は10分超えの後にマスロックと呼ばれる音楽ともリンクを感じれる。エモ前夜としても聞けそうな「Gouge」「Toothe-Fairy Retribution Manifesto」では徐々にギアを上げ爆発させていく緻密な展開に泣けてしまう。こんなにもぐしゃぐしゃに壊れていて美しい音楽を他に知らない、奇跡のような6曲42分。

解散後フロントマンであるジェフ・ミューラーはJune of 44を結成、ベースのタラジェイン・オニールとドラムのケヴィン・コールタスはThe Sonora Pine、ギターのジェイソン・ノーブルはピアニストのレイチェル・グライムスと共にRachel‘sへと派生。Slintの名盤SpiderlandとこのRustyはルイビルの元祖ポストロックシーンで最重要のアルバムと言っても過言ではない。

June of 44 - Engine Takes to the Water(1995)

Rodan解散後ギターボーカルのジェフ・ミューラーがCodeine、Hooverと言った同時代ポストハードコア界隈の錚々たるメンバーと共に結成したJune of 44の1stアルバム。まだ今作はジェフ・ミューラーのデモを主体に各メンバーで肉付けしていったとのことでRodanの延長線としても聞きやすい。録音はRodanと比べるとかなりタイトで硬質、音を絞り隙間をより強く見せる展開はRodanよりもSlintのSpiderlandを想起させるシーンも多々ある。Spiderlandのポストハードコア性を拡張したように思える曲群はリズム隊がHooverとCodeineという出自もあるだろうし、低音ががっつり効いたミックスもあって二人の演奏は非常にヘヴィ。June of 44はどのアルバムもShellacのボブ・ウェストンが録音しているけど(Rodanもそう)、今作だけは後にLCDやDFAで有名なジェームス・マーフィーが担当。彼はSlintのメンバーのルームメイトでもあったようだし、アルビニのスタジオでエンジニアとして修行してたとのことでおそらくボブ・ウェストン経由のそういった繋がりからだと思う。後のDFAや同時期に彼が関わったSix Finger Sateliteでも低音が強調されていて1st特有の重い質感にかなり貢献してると思われる。「Have a Safe Trip, Dear」「Mooch」といった曲でも見られる、SlintやMogwaiで有名な静→動の轟音で塗りつぶすコントラストとは少し色の違った、空白を作る演奏の緊張感でじわじわと溜め、突如リズム隊やツインギターの構成で加速していくスイッチを切り替えるような感覚はマスロック元祖と言われるのも納得。Rodan解散後、メンバーはJune of 44とThe Sonora Pineに派生していくけど、どちらのバンドも1stはRodanの続きという印象を残したままSonora PineはジャンクなUSインディー、June of 44はハードなスロウコア~ポストハードコア、とそれぞれのメンバーの色を濃くしていて聞き比べるのがとても楽しい。Rodanの理解度が逆方向から上がっていく印象もある。

The Anatomy of Sharks - Single by JUNE OF 44 | Spotify

1stリリース後のシングル。2nd以降の音楽性ともまた違った「Sharks & Sailers」ではバンドのイメージとは逆に非常に高速で、同じくハードコア色の強く関係の深いTouch and Goを代表するDon Caballeroの1stと並べて聞ける曲だと思うし、何よりRodan~June of 44はDon Caballeroと活動時期がもろ被っていて、お互い別方向からポストロック/マスロックがまだ定義されてなかった時代にそれらを開拓していったバンドだと思う。ルーツや音楽性は違えど、どうやって後のシーンを形作っていったか見えてくるところもあるし、ShellacとDon CaballeroとRodanが同時期にTouch and Goにいたという事実がとても熱い。並べて聞くのも非常におすすめ。

そして後期June of 44の変化の秘密が垣間見えるダグ・シャリンの趣味であろうトロピカルなインストも挟みつつ、最終曲「Seemingly Endless Steamer」がこれまた名曲。美しい極上のスロウコアから不穏なポストハードコアへと大爆発していく構成は1stでも見せたダグ・シャリンのドラムを軸にバンド全体でラウドにドライブしていく。

June of 44 - Tropics & Meridians(1996)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-384959-1244480566.jpeg.jpg)

99年リリースの2nd。従来のJune of 44のイメージを決定づけたような作品で、ずっしり構えたフレーズの塊のようなドラムとベースをスロウペースで反復させ、その上で1st以上に捻じ曲がったツインギターのフレーズが規則的に絡み合い所々バーストしながらスポークンワーズを乗せていく。開幕「Anisetta」はまさにそのバンドのスタイルを象徴する曲でジャム・セッション感もある。「Sanctioned in a Birdcage」はRodanとも通じそうな抒情的で美しいギターのトーンから、一発で不穏なポストハードコアへと持っていく強烈なベースラインはフレッド・アースキンが元Hooverであることを思い出させてくる名プレイ。3rd以降のスタイルにも通じる。1st程展開は多くなく、むしろ音数を増やさないままヒリヒリとした緊張感を持続させループを軸にしながら動きを見せる様はどことなくShellac的、しかしShellacのような予測不可能なフリーキーなアンサンブルではなく、規則的だからこそ一つ一つのフレーズの妙が練られていてバンドとしてのフィジカルの強さを最も感じるアルバム。

June of 44 - Four Great Point(1998)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-384964-1545695672-4972.jpeg.jpg)

98年リリースの大名盤3rd。2nd経過後を強く感じさせるリズム隊の強烈な個性の強さを生かした反復のスタイルは色鮮やかにアレンジを広げ、ダブやジャズといった要素と本格的に接続し始めポストロックとしての色を強くしていく。1曲目の「Of Information & Belief」ではRodanを思い出す繊細なツインギターのフレーズが象徴的なバンド随一のメロディアスな歌もの。June of 44屈指の美しい曲ですが、中盤からジャンクで金属的なギターリフが正面衝突し突如ポストハードコアへと急転。しかも轟音で覆うわけではなくフレーズの鋭角さとツインギターの妙で爆発を表現するのが完全に円熟していて、きめ細やかにフレーズを変化させながらずっと安心感のあるリズム隊の二人もずっとキレがある。

そして2曲目以降、本性を現したかのようにベースリフ一本を核としながらひたすらタイトに繰り返される溜めの効いたドラム、曲を進むにつれスペーシーでダビーなエフェクトが増していて、A面~B面で音楽性が少しずつ見えてきてアルバム終える頃には最初と全く違った印象になってく構成は見事。実験的な最終曲「Air # 17」を終え一周してもう一度再生した頃には最初の「Of Information & Belief」の印象もきっと変わってると思う。

1st2ndはまだジェフ・ミューラーによるRodanの続編という色も強かったのに対し、3rdからは元Hooverであるフレッド・アースキン、元Codeineであるダグ・シャリンという後にHiMを結成するリズム隊の色が強くなっていて完全にJune of 44という個が出てきたアルバム。特に今作はHoover派生でもあらゆるバンドでベースを弾いているフレッド・アースキンのジャズ/レゲエにも通じるベースラインがかなり要になっていて、Rodan組のハードコア要素とHiM組のダブ要素が引っ張り合っている中間とも言えるし、実験的な要素を強くしながらも彼らのディスコグラフィで最も聞きやすい文句無しの代表作。とは言いつつ3曲目「Cut You Face」ではこのメンバーで今になってアップテンポのポストハードコアに向かうちょっと浮いてるくらいにストレートな曲で、それぞれのキャリアを考えると熟練度十分で獰猛なフレーズの応酬は凄まじくかっこいい。

June of 44 - In The Fishtank 6(1999)

完全にHiM組の色に染まってしまったアルバムでダブやジャズの要素も垣間見えるバンド感強めのポストロック。ハードコア色が薄いおかげで3rdとも壁がある。このアルバムにしかない完全なオリジナリティを確立させていて、どうやらダグ・シャリンの作ったループをベースにメンバーで録った長尺のセッションを編集して作られたアルバムらしく、最早HiMによるJune of 44のリミックス集って方が近いかも。作曲の手段含めてとてもCAN的(メンバーの最も大きい共通項もCANらしい)。

ボーカルも歌心強めでシャウトも完全に消え、歌ものポストロックと呼べるほどメロディアスでもないこのバランス感覚、まさしく各々のバンドで培ったそれぞれの音楽性・・・の延長にある部分を絡み合わせ作ったような、まさに「ポスト」ロック的な作品。隙間の多い演奏からわかる各パートのミニマルな絡み合いによる浮遊感がとても心地いい。

Fishtankは専用スタジオを借りてEPを一枚作るという企画作品。完全に4thの延長線でそのまま続編として聞けるけど、Anahataのようなリミックス的な作風ではなくスタジオで合わせて録っていてこちらのがバンド感が強い。3rdからの流れだと聞きやすいかも。腑に落ちるところも多いし後の作品でセルフカバーされるのも含めてミニアルバムながら重要なアルバム。

Rodan - Fifteen Quiet Years(2013)

未公開音源集でFifteen Quiet Yearsは2013年、HAT FACTORY '93は2019年に発表、Fifteen Quiet Yearsは未収録曲+ライブ音源で、スタジオ盤ですら凄まじくライブ映えしそうなバンド故に絶対に間違いない。「Darjeeling」などの未公開曲を聞いてるとまだ80sハードコアの延長に聞こえる箇所が多々あり、これがセッションにより発展、肉付けされてってRustyになってったのかなぁとか考えてしまう。CrainやBitch

Magnetの影響も大きいだろうなぁ。

HAT FACTORY '93はRustyとほぼ曲目一緒だけどアウトテイクとは思えないほど完成されていて、原曲だとスカスカな分低音が強調されたミックスだったのに対しこちらは中~高音域が強く、おかげでギターの音に暖かみがあって全然違って聞こえてくる。というか激しい曲でも美しいRodanの表情が見えて「the Everyday World of Bodies」は全体的に音が分厚くなっていてポストロック感も増し増し、フレーズは一緒なのにイントロからまるで別曲のよう。ノイズパートの印象もまるで違ってこっちのバージョンで大名曲に化けたと思っている。

June of 44 - REVISIONIST: ADAPTATIONS & FUTURE HISTORIES IN THE TIME OF LOVE AND SURVIVAL(2020)

まさかの新譜。解散から20年経ってなので驚愕だけど、その20年の間にジェフ・ミューラーはRoadn時代の盟友ジェイソン・ノーブルとShipping Newsで活動、ダグ・シャリンとフレッド・アースキンはお馴染みのHiMでアルバムを多数リリースと、それぞれキャリアを重ねた面々+Tortoiseのジョン・マッケンタイアとMatmosの二人も参加した90年代ポストロックの大御所オールスター。

アルバムの方は4thのAnahataを更に押し進め、より音をスマートにそしてヘヴィにした感じ。元々がリミックスっぽいアルバムだったためこちらはバンドサウンドで再構築した色が強く、B面は普通にハードコアっぽい獰猛さも戻ってきて激熱。リミックス二曲はバンド音源をサンプリングしたカオスなハードテクノに。すごくMatmosっぽい。

The Sonora Pine - The Sonora Pine(1996)/The Sonora Pine - II(1997)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1194219-1497527227-2843.jpeg.jpg)

Rodanから掘ってくにあたって重要なバンドでRodanでベース+女性ボーカルパートを担当していたタラジェイン・オニールとドラマーだったケヴィン、そしてJune of 44でギターを弾くショーン・メドウズによるバンド(ショーンは同時期にDischord RecordsのLungfishでベースを弾いている)。1stはRodanと展開の仕方や構成が近く、ジャンクロック的なローファイな録音+タラジェイン・オニールの暖かみあるボーカルのスロウコアとしても聴けるようなミディアムテンポの中で曲がどんどん展開、バーストしていく。

2ndはギターではなくヴァイオリンやオルガンをフィーチャーしより繊細なリズム隊を乗せるというまた別の作風になっていて、半分ポストロックに浸ったアート嗜好の強いスロウコア。シカゴ方面やRachel'sと通じるものがあるし、2000年以降SSWとして名を上げるタラジェインオニールのソロや、この密室感はSlint解散後にメンバーが結成したThe For Carnationともリンクする。

Retsin - Egg Fusion(1996)/Retsin - Sweet Luck of Amaryllis(1998)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1177842-1298553572.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1102472-1258413426.jpeg.jpg)

Rodan、The Sonora Pineでおなじみのタラのまた別のバンドで、90年代末期にやっていたので同時に活動していたっぽいけどRodan一派によるマスロック~ポストロック的な作風ではなく、純粋にいい歌にいい演奏が乗っている暖かみのあるインディーロック。いかにもオルタナという感じで録音もインディーらしいローファイな質感が個人的に大好きなバンド。メンバーのトッド・クックはShipping NewsやFor Carnationと言ったルイビルのバンドで活動していてこのシーンを追っていく中では度々邂逅することになる。

Tara Jane O'Niel - Peregrine(2000)/Tara Jane O'Niel - In the Sun Lines(2001)

ソロ名義に転向後の1st「Peregrine」は宅録で作られたローファイなインディーフォーク。Retsinからそのまま地続きでソロらしく削ぎ落とされたパーソナルな作品で彼女のメロディーセンスが炸裂。2ndの「In The Sun Lines」ではジャケから既にそれっぽいけどかなりRodanやRachel'sを思い出すポストロックフィーリングもあり、SSWらしかった1st路線も濃く残した名盤。Rodanっぽいのを聞きたい方はこちらをどうぞ、Idaとコラボしてくるのもこの辺。日本盤も出ている。

Rachel's - The Sea and the Bells(1996)/Rachels's - Selenography(1999)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-546252-1177094782.jpeg.jpg)

Rodanのメンバーであるギタリストのジェイソン・ノーブルがピアニストのレイチェル・グライムス、ヴァイオリニストのクリスチャン・フレデリクソンと共に結成した変則バンド。ジェイソンは今作ではギターを弾くというよりはマルチプレイヤーとしてプロデュースに近い形で関わっている。基本はオルガン+管楽器をメインとしたポストクラシカルでまたちょっと違った方向からポストロックを広げていて、とくにSelenographyはRodanのBible Silver Cornerと言った美しいスロウコアと近いものがありルーツが垣間見える。作品ごとにメンバーが変わりシカゴ音響派とも交流が深い。

ちなみにRodan~June of 44のフロントマンであるジェフ・ミューラーとジェイソン・ノーブルは高校生の頃からの親友であり、Rachel'sとJune of 44に分かれた後も二人で連絡をとり曲を作っていたらしく、これが後にShipping Newsとなっていく。

Shipping News - Three-Four(2003)/Shipping News - Files The Fields(2005)

Rodan~June of 44を率いたギターボーカルのジェフ・ミューラーの次のバンドで、彼の変遷を辿ってくうちに上記の周辺バンドを知っていくことに。Rodan/Rachel’sの盟友ジェイソン・ノーブルも参加しているためRodan直系というか続編という雰囲気が非常に強く、むしろJune of 44は外部と接続しながら音楽性の幅を広げポストロック拡大の一端を担ってた感じだったため、より純度を高めた正当な続編はこちらのShipping Newsかと。彼らのルーツであるポストハードコア/スロウコア路線を正面から掘り下げていてとても純度が高い。

彼らと交流の深い同郷Slintのじわじわと心臓をわしづかみにするような静寂と狂気を行き来する緊張感を受け継いでいて、彼らがやっていた「遅いハードコア」とでも言うような音の完成形。しかもSlintが出てきたときってそんなジャンル存在していなかったためまさに先駆け、ジャンルの草分けとも言える存在だったけど、後に発展したベテラン達が集まって"それ以降"をやってるためかなり洗練されている。

3rdのThree-Fourでは静から動の振り切り方が激しい同時代のポストロック名盤。マジですごい。4thはジェフ・ミューラーの暗黒ポストハードコア趣味が最もポップに出てる作品でインディーロックからもアクセス可能。

以上です。Rodan以降、という括りで聞くのならこの辺を押さえておけば間違いないと思います。とくにJune of 44と同時進行でジェフ・ミューラーがShipping Newsを始めたことで彼の本来の音楽性がわかり、June of 44の後期がいかにリズム隊二人の音楽性に寄って行ったかがよくわかったり、タラジェインオニールの美的センスがRodanに溶け込んでいたこともよくわかります。

Rodan関連、として括るのならここで終了です。以下、June of 44後期の音楽性に影響を与えたリズム隊二人のバンドについてちょっとだけ掘り下げていきます。

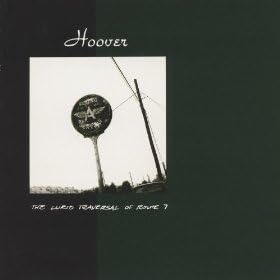

Hoover - The Lurid Traversal of Route 7(1994)/Hoover - S/T(1998)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-988906-1232939401.jpeg.jpg)

Dischord発、ルイビルのバンドではなくメンバーもRodanとは被ってないのですが、こちらに在籍していたフレッド・アースキンがJune of 44では要とも言えるベースを弾いてます。ハードコアですが金属的な不協和音と変拍子ギターリフの積み重ね+スクリーモという繰り返しが後のポストロック~マスロックや激情系に与えた影響は大きく、「Electrolux」辺りは完全に彼のベースリフの反復を核とし展開していく作風でJune of 44の3rdとかなりリンクしてきます。

98年のEPではハードコア色は強いまま更にダブ~レゲエ意識とも言える曲調になっていてシーン全体の潮流だったのかもしれません。

Abilene - Two Guns, Twin Arrows(2002)

Hoover解散後、メンバーはいくつかのバンドに分かれるのですがその後にまた一部が再集結したバンド。勿論フレッド・アースキンも参加。Hooverの頃から彼のベースを主体としたダブ要素を推し進めた感があり、音をごっそりそぎ落として最小限のアンサンブルの中Hooverにも通じるダークな世界観を展開。全編にわたってホーンも参加しジャズやダブ・レゲエに接近したポストロック化とJune of 44がハードコアから4thで徐々にジャズやダブ化した現象と完全に同じことが起きてますね。

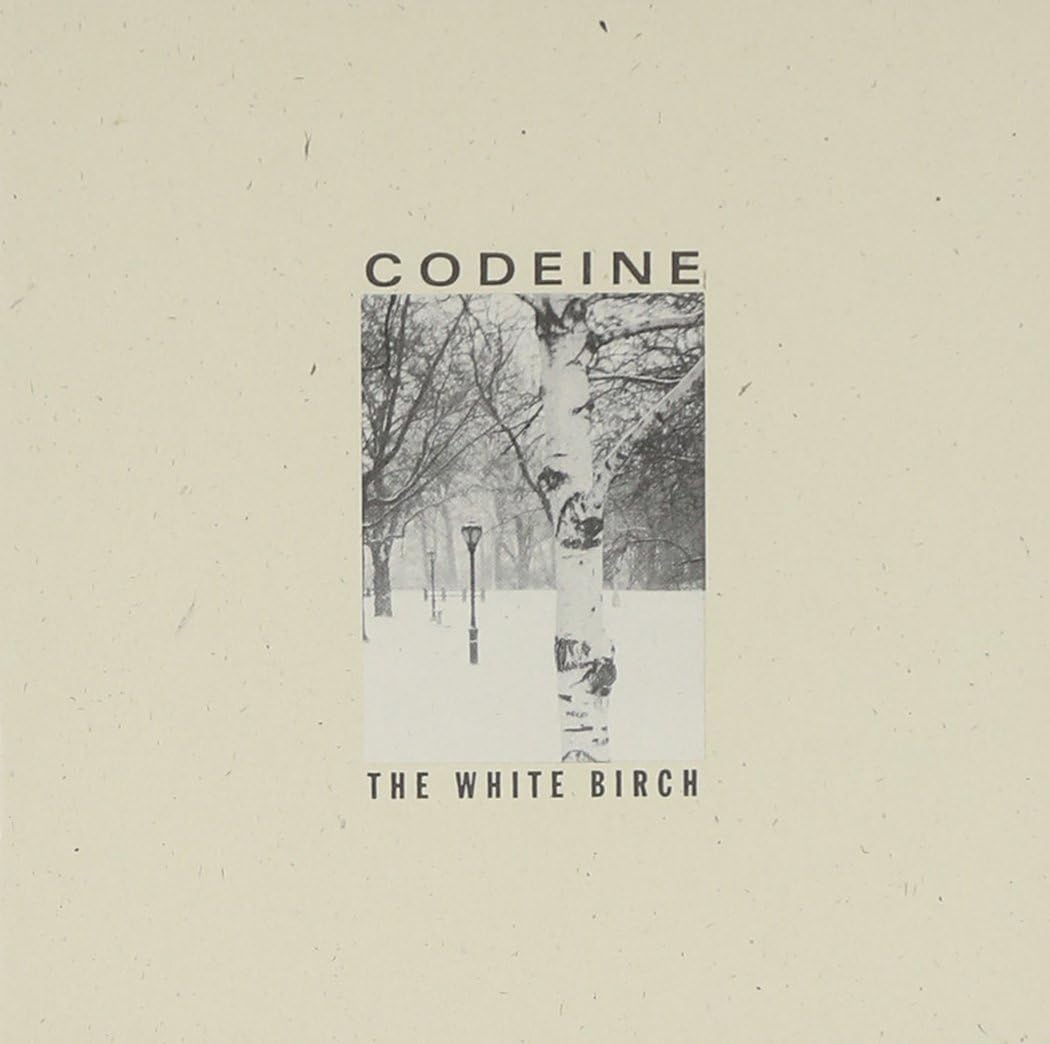

Codeine - Frigid Stars(1991)/Codeine - The White Birch(1994)

Codeine、シアトルのバンドでRed House PaintersやLowと並んで90年代のスロウコアシーンを代表するバンドで、それらの中でも轟音要素が強く後のモグワイがルーツとして挙げることで有名ですね。冷ややかな緊張感はまさしく"サッドコア"的でBastroとスプリットを出したりもしていて、ハードコアの延長線としての貫禄十分。Slintと比べても更にミニマルで、アンサンブルの動きが少ないからこそ轟音垂れ流しパートの対比が強く強調されます。そして2nd「The White Birch」にJune of 44及び上記のHiMのダグ・シャリンがドラムで参加。実際1stと2ndでドラムが変わったことによりリズムへのアプローチの仕方も大分異なるアルバムでここを聴き比べるのも面白いです。

Codeine解散後にダグ・シャリンがJune of 44と平行して活動してたバンド。June of 44と同じくスロウコアフィーリングありつつもこちらはもっとフォーク/カントリーの色が強まっていてCalifoneとかRed Red Meat後期のような雰囲気で聞けます。オルガンやチェロも参加して色鮮やかですがダグ・シャリンはJune of 44と同じくかなりパワフルなドラムを叩いて、バンド全体でのドライブ感もめちゃ強くDrag Cityのアメリカーナ周辺とは近いようで遠いかも。かなり良いので関連作として是非。

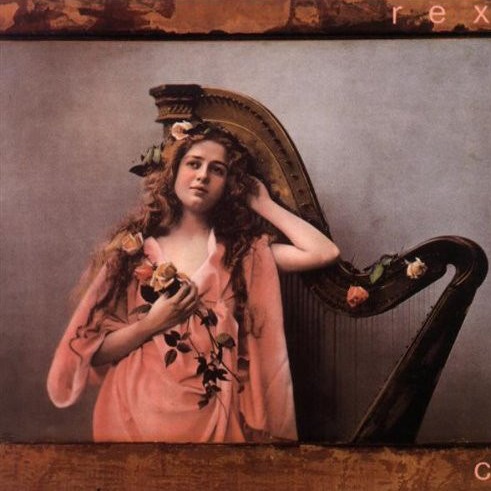

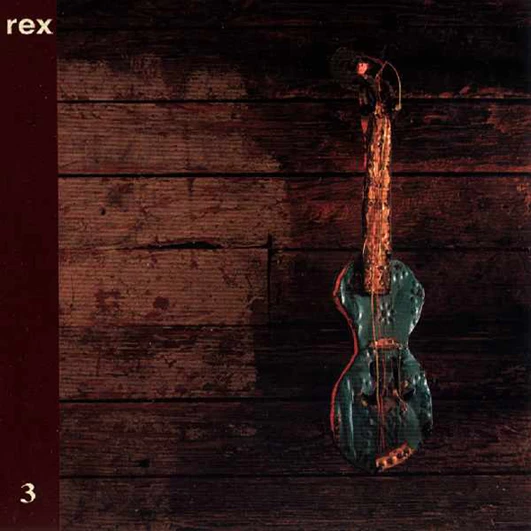

HiM - Egg(1996)/HiM - Our Point Of Departure(2000)

HiM、記事内で何度も触れてますがJune of 44/Rexのドラマーであるダグ・シャリンのソロプロジェクト。アルバム毎にメンバーが変わる流動的なバンドで、1stであるEggはほぼRexのメンバーで録音されたダブ・アルバム。ポストハードコア以降の冷たい質感もあり関連作として是非どうぞ。そして2000年作のOur Point Of Departure、こちらはShipping Newsへ向かったジェフ・ミューラー以外のJune of 44のメンバー全員が参加と完全にAnahataの延長線上にあり、June of 44後期の音楽性の変遷の秘密が見えてくる名盤。ありえたかもしれな続編として聞けます。ハードコア/スロウコア要素はほとんど後退し完全にジャズ側、数多くのフレーズやダビーなエフェクトが飛び交いでもってミニマルな要素も強く、電化マイルスっぽさもある。HiMは他のアルバムでもTortoiseらシカゴ音響派との共通点もあって双方の架け橋ともなるバンドです。

関連記事

上記で触れたShipping Newsについて全アルバム掘り下げたものです。Rodan~June of 44の系譜の最終なので続編としてどうぞ。

June of 44の音楽性に多大な影響を与えたりHiMにも参加したフレッド・アースキンの元バンドHoover、及びそこから派生していく多数のバンドについて書いてます。こちらも膨大でHooverの系譜とRodanの系譜が交錯する瞬間がJune of 44だったというのもわかってきます。

以上です。長くなりましたがこの辺でのRodan〜June of 44〜Shipping Newsの変遷を辿りながら周辺の音楽を漁るのがリスナーとして非常に楽しい時間だったので、その記録を残したいなぁ・・・というとこから書き始めたものでした。Slintを中心としたルイビルの潮流の中にあるので、どっかでSlintも絡めて書きたいなぁと思ってはいたんですが、それは機会があればいつか。何か少しでもディグの参考になればと思います。

※書きました