Smashing Pumkinsはグランジやオルタナティヴ・ロックのジャンルで語られるレジェンドですが、個人的にエモやシューゲイズといった後の近隣ジャンルとも並べて聞ける要素が多いバンドだと思っています。今回は関連バンドやルーツを辿るのではなく、勝手にスマパンの系譜で聞けるなと思った作品と、そこから更に連想ゲーム的に枝分かれしてアルバムを上げていって"ルーツとしてのスマパン"を、自分用のメモのように残しておこうと思います。

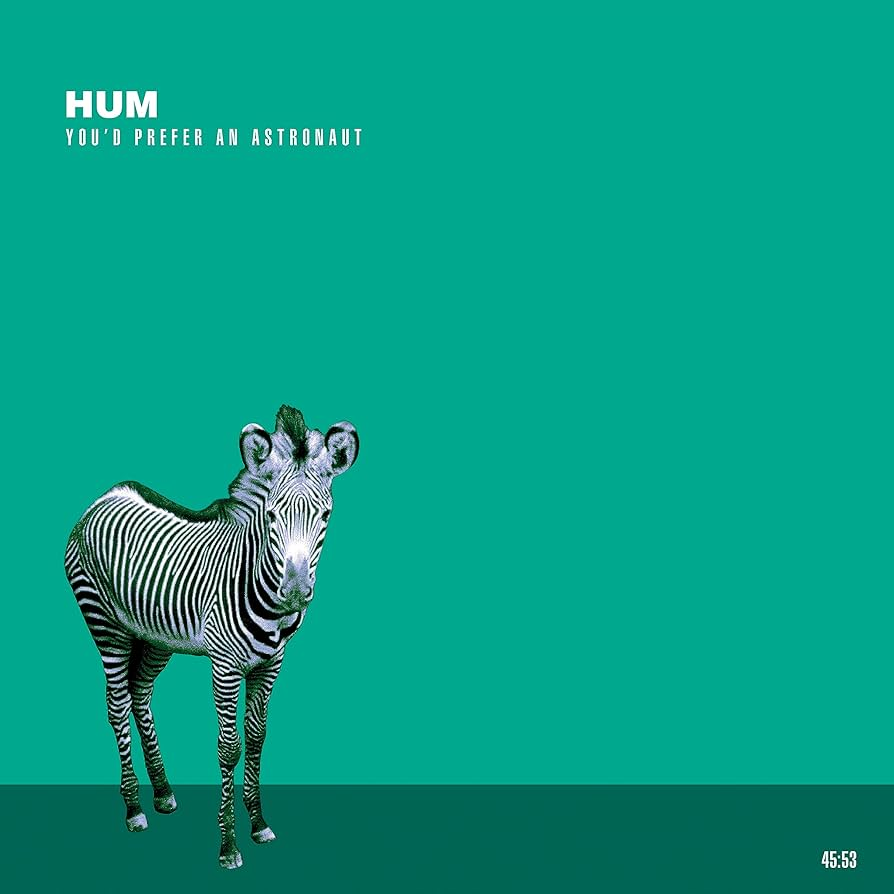

Hum - You'd Prefer an Astronaut(1995)

Humは1989年にイリノイ州シャンペーンで結成されたバンド。You'd Prefer an Astronautは95年リリースの代表作としても有名な3rdで、最初期のEPはアルビニ録音もしていたり、前作にあたる2ndはジャンクな質感のあるポストハードコア~エモ前夜といった感じだったが、今作で現在ヘヴィシューゲイズと呼ばれている多数のバンドのルーツともいえる音楽性を確立。エモグランジ及びスペースロックとも形容される、ざっくり言うとグランジ+エモ+シューゲイザーのハイブリッドのような音楽性で、M1のLittle Dipperにおける全身を飲み込んでくるようなギターサウンドの奔流から後のシーンへの影響力の大きさがわかると思う。元々UKのシューゲイザーはどちらかというと浮遊感のあるドリームポップやアンビエントとも通じる幻想的な音像だったのに対し、Humはポストハードコア譲りのジャリっとした硬さを残したまま広がるのある轟音で、このちょっと物理的な、地に足をつけた質感がUKシューゲイズとは違うものを感じる。そしてグランジやメタルに通じるヘヴィなリフが突如顔を出す瞬間が多数ある。この重さと硬さと轟音が全部イコールで両立された感じがとにかくHumの一番大きな特徴で、スマパンを思い出した要因の一つであるし、M2のThe Podは早急なドラミングやキメはGishやSiamese Dream期を思い出す。そして歌メロが良い。M3のStarsはバンドを代表するラジオヒット曲であり、スマパンのビリー・コーガンは実際にこの曲をフェイバリットに挙げていて、Humのことをイリノイ州を代表するバンドだと度々評価しAdoreリリース時に共演もしている。Hum自体も影響を受けたことを公言しているが、スマパンのようなサイケデリックなルーツロックっぽさ、ゴスやニューウェーブの雰囲気はあまりなく、フロントマンであるマット・タルボット本人もSmashing Pumpkinsとは違うアプローチを取ったと言っていて、こちらはもっとエモのラインで聞ける作品だと思う。

エモグランジ/スペースロックはかなりざっくりしたラベリングだとは思うけど、ポストハードコアの派生というような意味合いが強いのかと思っていて、同じく90sに活動したFailureやShinerも括られることが多い。Failureは最初期アルビニ録音という共通点はありつつ完全に独自路線を極めていて(むしろこちらにニューウェーブを感じるし、メンバーは後にAutoluxやPerfect Circleになったりする)、ShinerはJawboxのJ・ロビンスプロデュースというのもあってストレートにDischordからBraidへといった流れの近隣にあるエモ/ポストハードコア。どちらも硬い轟音、エモに通じるボーカルといった部分で並べて聞けると思うし、脱線するがいずれも死ぬほどかっこよく純粋にHum周辺のポストハードコアとしておすすめ(あと全部2020年以降復活してアルバムを出してるのも熱い)。90sの轟音系エモバンドでは個人的にCastorも好きだが、Humのメンバーが96年以降活動していたNational SkylineではCastorのメンバーも合流していた。

Hum - Downward is Heavenward(1998)

Downward is Heavenwardは次作となる1998年リリースの4thでスマパンからは少し離れるがこちらにも触れておきたい。2ndの路線をもっと推し進め、より重厚になったギターの轟音はザラザラとしてるのにどこかなめらか、そして奥行きを感じるものになっていてこれがとても美しい。静パートを強調するアルペジオはヘヴィなリフとの対比もあって空間の余白が見えてくるし、それでいて歌のグッドメロディ感も増してきた名盤。エモとしてはYou'd Prefer an Astronautの方が直球で聞けるが、こちらはそういったジャンルの枠を外れオリジナルの音響世界を追求した末の唯一無二の作品。ドリーミーな音空間の中でも重めのリフやギターの刻みは前作同様ちょっぴりメタルになる瞬間が所々表出していてこちらも癖になる。M6のGreen to Meはギターロック永遠の名曲で、シンプルにインディーロックとして最高。

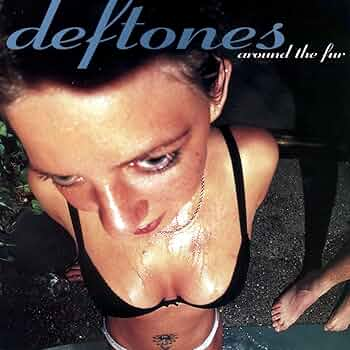

Deftones - Around the Fur(1998)

Deftonesはメタルだけでなくエモ/ポストハードコア、ゴスやニューウェーブ、シューゲイザーとしての側面もあり独自のポジションを築き上げ、メタルからオルタナシーンまで幅広くリスペクトされているバンド。ケヴィン・シールズは最近のインタビューでは現行シューゲイズの大きな影響元として彼らの名前を挙げていた。2ndである今作はメタルらしいおどろおどろしいヘヴィネスと、M6のBe Quiet and Drive(Far Away)で見られる耽美な轟音オルタナが共存。フロントマンのチノ・モレロはHumの大ファンでリスペクトを度々語っているし、Be Quiet and Drive(Far Away)はHumのStarsとは兄弟のような曲だと思う。そしてM1のMy Own Summer (Shove It)やM2のLhabia、表題曲のM5といったザクザクとしたリフ主体の曲はかなりメタリックで、当時Kornらと同じくニューメタルとして解釈されたのも頷けるが、Smashing PumpkinsやAlice In Chainesといったグランジも強烈にフラッシュバックしてしまう。またDeftonesはCoversという2011年のコンピでJapanやThe Smithsをカバーしていたり、インタビューでCocteau Twinsへの愛を語っていて、ポストパンク~ニューウェーブやゴスからの影響も強くあり、今作でも近いものを見出せる。チノ・モレロ自体がSmashing Pumpkinsを敬愛していて、2018年のアニバーサリーライブではビリー・コーガンと共にBodiesをカバーしたりもしているが(選曲が最高)、直接的なリスペクトだけでなく、ビリー・コーガンが80sのゴスやポストパンク/ニューウェーブ、主にThe Cureを大きなルーツとするようにフロントマン二人の根本から共通したものがあったはず。また先ほど触れたカバーアルバムにJawboxのSavoryもあり、Dischord系譜のポストハードコアの遺伝子があることもよくわかる(それ故にエモを感じることも説得力がある)。度々共演した同郷サクラメントの盟友Farも90sエモ~ポストハードコアを代表するバンドで、Farのステージにチノ・モレロが参加して一緒にJawboxをカバーしていたりする。

実際のライブ映像。録音の粗さによるデッドな音像も魅力となった自分にとっては好きなバンドと好きなバンドと好きなバンドの曲の交錯でとにかく最高(というか自分は元々Jawboxの大ファンで、SavoryのカバーからDeftonesを初めて聞いた経緯がある)。Farは音楽性自体がDeftonesと近いのだが、Deftonesがエモ寄りのメタルだとしたらFarはギリギリ境界線の向こう側、メタル寄りのエモといった作風で聞き比べるのも面白い。ジャンルは別だがグラスゴーにおけるArab StrapとMogwaiの関係性に似ていると思う。またSavory自体のじわじわとボルテージを上げる停滞感そのものがDeftonesと近しいものを感じれるし、チノ・モレロが好きなのもよくわかってしまう。

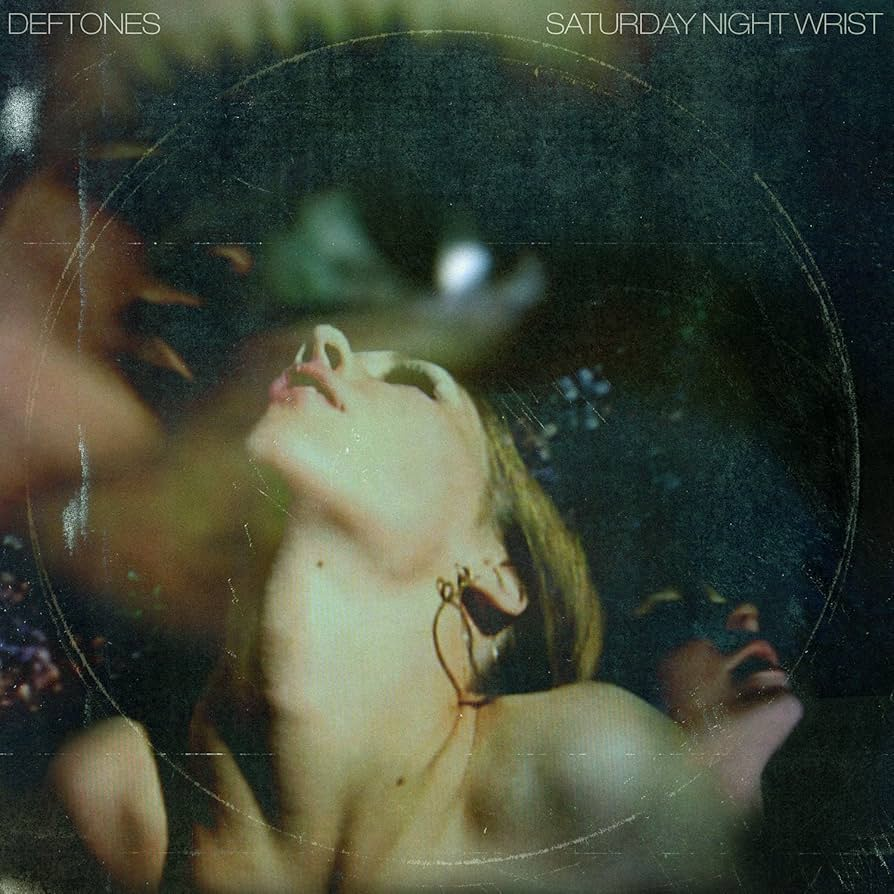

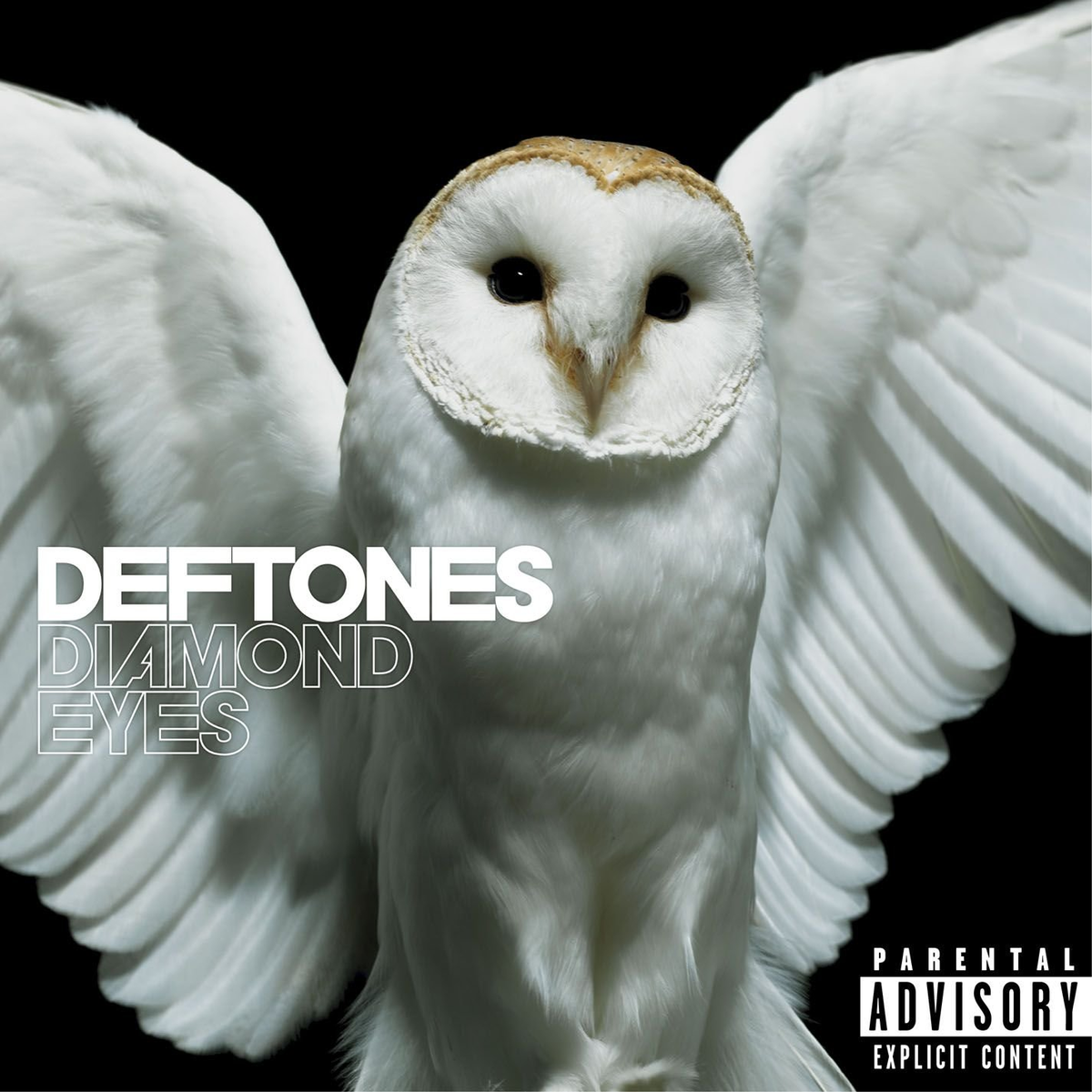

Deftonesはこの後2000年にWhite Ponyというヒット作を出し、それこそBe Quiet and Drive(Far Away)的なシューゲイズもしくはインディーロックのラインからアクセスしやすそうな曲が多く、DJ/キーボードのフランク・デルガドが加入したというのもあってメロウな浮遊感も増した。チノ・モレロのオルタナ趣向が表出した作品だと思っていて、ヘヴィさを維持したまま簡単にメタルとは括れない、それこそThe CureやCocteau Twinsのラインでもしっくりきてしまう代表作。それ以降もたくさんアルバムを出しててほんとにどれも名盤でいくらでも語れてしまうけど、ゴスやメロウなシューゲイザーという方向性が一番強く出たのは2006年のSaturday Night Wristで、結構歌メロの存在感が強く、M5のMeinはちょっとSmashing Pumpkinsを想起した。M6のU,U,D,D,L,R,L,R,A,B,Select,StartはSlint~Mogwaiラインのポストロックにまで接近。そして2010年のDiamond Eyesは轟音とギターリフが一体化したメタルともオルタナとも言い切れない集大成とも言える作品。収録曲のSextapeを聞いたときは少しスマパンがよぎったりもした。

Team SleepはDeftonesのチノ・モレロが00年代以降に始動させたサイドプロジェクトで、このバンドに関するインタビューで明確にSmashing Pumpkinsをリファレンスとして挙げている。メンバーは流動的ではあるがPinbackのロブ・クロウやHeliumのメアリー・ティモニー、HellaやDeath Gripsでも知られるザック・ヒル、Smashing Pumpkinsのツアーベーシストだったメリッサ・オフ・ダ・マーも参加したシーンの大御所を集めたスーパーグループ。チノ・モレロのオルタナ趣味を前面に押し出したバンドで、参加メンバーの並びの通りDeftonesと比べるとメタリックなヘヴィさはあまりなく、エレクトロクスを導入したシューゲイズ+インディーロック。ストレートにドリームポップ的な広がりを重視した音像と、全体通してのグッドメロディがめちゃくちゃ良い。ロブ・クロウやメアリー・ティモニーがボーカルを取った曲もあり、Deftonesのへヴィ路線とは大分印象が異なるが、むしろ今作を通じてDeftonesのドリーミーな側面がクローズアップできそうな気もする。

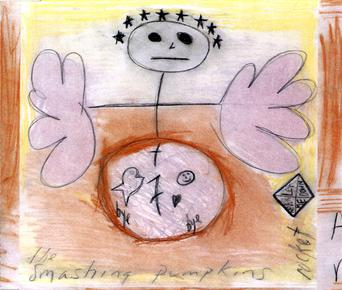

Smashing Pumpkins - Today/Rocket/Siamese Dream/Pisces Iscariot

上記はSmashing Pumpkinsが93~94年に発表した代表曲であるToday、そしてRocketのシングル。これらの曲が収録された93年のSiamese Dreamはプロデューサーにヴィッチ・ヴィグ、ミックスにMy Bloody Valentineをプロデュースしたアラン・モウルダーを起用。ビリー・コーガンは元々Lovelessをフェイバリットに挙げていたこともあり、ギターを幾何も重ねていった2ndの轟音ナンバーはシューゲイザーからの得たものの影響があったように感じる。とくに前半M3のTodayからHummer、Rocketと続けて数曲と、M9のMayonaiseはその側面が顕著だし、個人的に後のエモに通じるピースが多数ある。Siamese DreamにはQuietやGeek U.S.A.、Silverfuckといったヘヴィなグランジ調の曲も多数あり、あくまでメタルキッズのまま轟音を取り入れ、こちらはHum然り後のオルタナと繋がる一つの起点となっているし、シングル盤のTodayのB面として収録されたHello Kitty Katというナンバーは、後のヘヴィシューゲイズにおいて受け継がれたものをたくさん感じる。こちらはPisces Iscariotというアウトテイク集で聞くことができる。

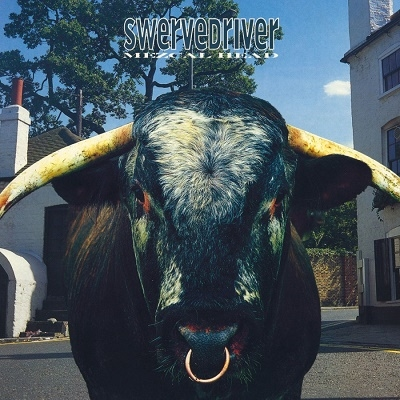

Swervedriver - Mezcal Head(1993)

Swervedriverはイギリスのオックスフォード出身、90年前後のUKシューゲイズ黎明期にMy Bloody ValentineやRide、Slowdiveらと並ぶ大御所で、Swervedriverも漏れなくクリエイション発。ただそういったバンドと比べると轟音はありつつかなりギターロックとしての感触が強いバンドで(そもそも90sのオリジナルシューゲイズはみんなまるで違ったような音楽性ではあるのだが)、UKシューゲイズ的で見れるリバーブの効いた演奏と溶け合うようなボーカルとは違い、結構しっかり歌の存在感も大きく、Dinosaure Jr.やSonic Youthをルーツに挙げる通りUSオルタナとの関連性で語られることが多数ある。彼らはSmashing Pumpkinsに影響を受けたり与えたりという言及があったわけではないのだが、別方面からのUSグランジ~UKシューゲイザーへの横断というのと、何よりSiamese Dreamリリース時のツアーで共演していて、その時のSwervedriverの演奏がアメリカにおける知名度を上げるきっかけになったというのもあり触れておきたい。93年にリリースされたMezcal Headはマッシブなリズム隊も相まってかなりヘヴィなアルバムで、こちらもクリエイションのシューゲイザーバンドやSmashing Pumpkinsと同じくアラン・モウルダーがプロデュース。エモとシューゲイザーはそれぞれ時代は近くも、シーンの土地柄やサウンドの方向性が違った方向で表出したジャンルだと思っていて、HumやSmashing Pumpkins、Swervedriverはそれを繋ぐ架け橋となっていると思う。

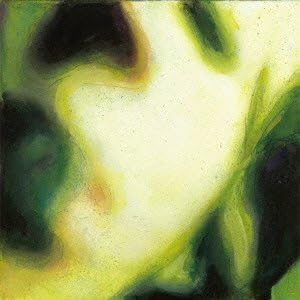

Medicine - The Buried Life(1993)

MedicineはLA出身のバンドで、92年にクリエイションと契約していてレーベルとしては当時初のアメリカのバンドだったらしい。今作は93年リリースの2ndで、HumやSwervedriverといったバンドと並べると、こちらは直球でUKギターポップやマンチェスターの系譜を思い出す音を鳴らしているけど、ドローンのように持続したノイズにメロウで夢見心地なボーカルが乗るサイケなノイズポップ。キンキンに歪んだ金属的なノイズは空間を埋めつくすタイプの轟音ではなく、でっかい音の束に飲み込まれるイメージ。M4のShe Knows EverythingはSmashing Pumpkinsのビリー・コーガンがリミックスした別バージョンがあり、なんとドラマーとしてジミー・チェンバレンも参加。かなりビートミュージック的になっていてちょっと後のAdoreを思い出すが、Adoreはチェンバレン脱退後の作品というのもあって驚き。このバージョンは94年のSounds of MedicineというEPに収録されている。

Narrow Head 12th - House Rock(2020)/Moments of Clarity(2023)

Narrow Headは10s中盤から活動しているテキサス州ダラス出身のバンドで、エモ+シューゲイザーなまさにHum以降のど真ん中を鳴らしている現行のバンド。彼らがリリースしているRun For CoverはかつてWhirrが拠点にしていたことでも知られていて、Narrow Headの初ライブの共演相手がWhirrだったとのこと。Whirrは10s以降のヘヴィシューゲイズを定義したバンドの一つで、ギタリストであるニック・バセットはDeafheavenに在籍していたこともあるし、後にNothingにも参加した重要人物。NothingとWhirrはスプリットを出したり共同でライブ企画をしたりと当時のシーンを代表するバンドであり、またどちらもSmashing Pumpkinsから影響を受けたことを公言している。Narrow Headはそのラインに乗っかりつつ、もっとストレートにシューゲイザー~ドリームポップだったその2バンドから更にエモやメタル、というか比較的ハッキリとSmashing PumpkinsやDeftonesに寄せたマッシブな音楽性を展開。2020年にリリースされた2ndである12th House Rockでは、Night Trystというとにかくスマパンへの愛が詰まった曲が収録されている。次作となる2023年のMoments of ClarityはよりヘヴィになりこちらはDeftonesを強く思い出す。シーン全体での話ではあるが、10s以降のヘヴィシューゲイズでメタルとの関連性を言及されることが多いのはHumやSmashing Pumpkinsだけでなく、Neurosisといったポストメタルの影響も少なからずあったのではないかと思うし、ISISがポストロック~シューゲイザーに接近したアルバムを出していたことも重要。Whirr~NothingやNarrow Headでのメタリックな質感にはそういったことを想起してしまう。

Cloakroomは10s以降のヘヴィシューゲイズ/グランジゲイズと呼ばれるシーンの中では上記のバンドと比較されることも多く、個人的にとても好きなバンド。こちらは轟音の中で一本筋を通すような重低音が印象的で、ちょっと気怠めでくたびれた雰囲気のあるボーカルがめちゃくちゃ良い。このズルズルと巨躯を引きずって動き出すような、重さのあるサウンドの方向性と完璧にマッチしていると思うし、この絶妙に"力を抜く"加減というか、気怠いが故にエモにも通じる叙情がある。スロウコア~ポストハードコアのラインや、シンプルにUKシューゲイズの系譜とは近いようで遠い、新たな形を提示したバンド。

Jejune - This Afternoons Maladay(1998)/Sense Field - Living Outside(2003)

JejuneとSense Fieldは90s~00sでアルバムを多数リリースしているエモシーンでは有名なバンドで、個人的にSiamese DreamにあったTodayやRocketといった、轟音のように分厚いギターを垂れ流しながらメランコリックな歌を載せるという一つのギターロックの形がエモシーンにも直接的でないにせよ受け継がれたと思っている。こちらはスマパンへの言及や共演等はほとんどないのだが、個人的に近いものを感じたというアーティスト。Humらを経由してるのもあるかもしれない。Jejuneは素直にインディーロックの色も強くてずっと廃盤だったのが最近再発、また来年はEthel Maserve、そしてAlbum Leafと共に来日するすごすぎるイベントが決まっている。あとは00年代はSilversun Pickupsがスマパンと比較されることが多く、実際1979やHallo Kitty Katを思い出す曲があったりする。

以上でした。

エモ、というよりはかなり拡大解釈した記事になってますが、シンプルにスマパンを思い出す、好きなアルバムをただただ羅列していったものとなります。

以前書いたこちらの記事

の中に元々Humについて触れるくだりがあったのですが、ちょっと話を膨らませすぎてしまい改めて分離させたものが本記事です。当初書いた2020年頃はまだ自分も現行のヘヴィシューゲイズ等を聴いていなかったのもあってまるで別物になりました。

Smashing Pumpkinsって真似したくなるかっこよさがあるよねっていうのは常々思っていて、自分自身DTMを触っていたときはGishみたいなデモを作っていたこともあります。国内バンドにおいての影響力等はこちらの記事

ここで触れられていて、まだあまり音楽について詳しくなかった頃の自分は当時読んで衝撃を受けました。

またヘヴィシューゲイズ/グランジゲイズに関してはこういったまとめもあるようで、シーンについては自分自身全く認知していなかったため勉強になります。今回この記事を見つける前に大部分を書いてしまい、かなりぼんやりとした認識で定義しているのをご了承ください。ルーツとしてBuilt To Spill、それ以降だとDIIVも組み込まれてるのを見て結構驚きます。ちょっと離れますが本記事から更に広げていきたいという方にはとても参考になるかと思います。